前時代を残し、払い、新技術を模索した

1970年代初頭、ホンダは希薄燃焼技術に基づくCVCCシステムを開発し、当時の北米排出ガス規制を世界のライバルに先駆けてクリアしたのは有名な話だ。当時は後に主流となる、排気を三元触媒で浄化する技術が未発達で、燃焼の時点で有害物質を減らす前処理が有力と見なされていたのだ。CVCCはその先鋒として、モータースポーツ活動で培った超俗な高性能イメージ以外にも、時代に呼応した技術を持っているとホンダの名を高めた。

だが、その一方で「運転して楽しいかと問われれば、正直胸を張れなかった。エミッション (排出ガス規制) を通すことが優先されました」(山辺) というジレンマを抱えてもいた。フラッグシップたるプレリュードの心臓には、低く小さくの命題に加え、高性能メカを操る官能と社会的要請との両立が求められたのだった。

開発が始まった70年代末、ホンダは二輪の世界最高峰レースであるWGPに復帰、楕円ピストンを採用した独創の塊のようなエンジンを持ち込んでいた。また、四輪でもフォーミュラレース活動の再開が公然と噂されていた。新燃焼理論に基づくコンパクトなエンジンの研究開発も進んでいた (これは後にシティのパワーユニットとして世に出ることになる)。次の一手が凡庸で許されるはずはない。

「あの頃は日産さんがセドリックにターボを載せ、F1でもルノーターボが登場し、これからはターボの時代が来る、みたいな待望論がクルマ好きの間にはありました。我々も、世界初のターボ搭載市販車となったBMW2002をテストしましたが、アレは事実上のレーシングカーですから、エンジンの過渡特性がピーキーないわゆる “ドッカンターボ” で誰でも扱えるものではない。そもそも、マイナス100mmの命題に当時は手探りのターボ技術を組み込むのは難しいし、プレリュードはスポーティかつエレガントなクーペですから、自然吸気の滑らかさを持つべきだと思われました。そこに、どんな新味を入れられるか」(山辺)

ホンダのレーシングなイメージを反映させるなら、DOHCが最適と思われた。が、実情はそう簡単ではなかった。

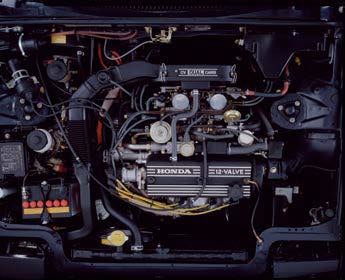

「そもそも、直押式DOHCではシリンダーヘッドが高くなり、ボンネットに収まりません。それにCVCCエンジンではDOHCは不可能でした。CVCCは主燃焼の前段階に副燃焼室を設けて濃いガスを確実に燃やし、その熱エネルギーをトーチと呼ぶバイパス路から希薄燃焼を行う主燃焼室へ送りこみます。シリンダーヘッド上に副燃焼室のスペースが必要なため、カムシャフトを2本置くのが難しいのです。後に触媒が進化したことによりホンダもCVCCと、プレリュードで謳ったB.C.トーチ (CVCCエンジンの副燃焼室と主燃焼室は主トーチ孔と呼ばれる穴で接続されているが、その中間から主燃焼室の縁に近い火炎伝播しにくい場所 [スキッシュ] に向けて分岐したトーチ孔、B.C.トーチを設置した。主燃焼室内の安定かつ急速な燃焼を狙った構造だ) をフェードアウトさせますが、当時は採用して当然の技術でした」(川田)

(次ページへ続く → いくつもの制約を、むしろ味方につけた独奏曲だった [3/4] )