しつこいしつこい巳年の僕だが、最新号のPRとなる大編集後記は今日でいったんピリオドを打つことにしよう。が、油断してはならないぞ。いつまたつぶやくかわからんからね(笑)。

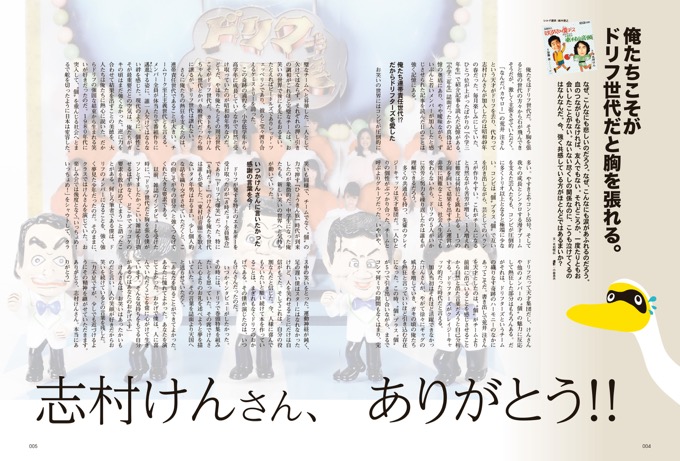

上の画像は最新号の巻頭に掲載した志村けんさんの追悼記事だ。このサイトはボチボチ好きだけど本誌は買っていない、という方にもぜひお付き合いいただきたく、この見開きページの原文を掲載させていただく。本誌を読んでくれた方はこれをすっ飛ばして、後に大編集後記をつぶやいているから、そちらへ飛んでちょうだい!!

なぜ、こんなにも悲しいのだろう。

なぜ、こんなにも涙があふれるのだろう。

血のつながりもなければ、友人でもない。

それどころか、

一度たりともお会いしたことがない。

ないない尽くしの関係なのに、

こうも泣けてくるのはなんなんだ。

今、強く共感している方が

ほとんどではあるまいか?

俺たちはドリフ世代だ。そう胸を張ると他の世代の方々から石が飛んできそうだが、激しく主張させていただく。

「なんだバカヤロー」の荒井 注さんという天才がドリフを去り、代わって志村けんさんが加入したのは昭和49年の春だった。毎月楽しみにしていた、ひとつ学年が上がったばかりの『小学三年生』で紹介記事を読んだ記憶がある。『小学三年生』誌面だったかの真偽は記憶の奥底にあり、やや曖昧ながら、ずいぶんと若いメンバーが加入したと感じさせられた記事を読んだ日のことは強く記憶にある。

俺たち連帯責任世代!?

だからドリフターズを愛した

お笑いの世界にはコンビが圧倒的に多い。やすきよやコント55号、そして我々の成長とシンクロする漫才ブームを支えた芸人たちも、コンビが圧倒的に多くトリオ以上となると極端に少ない。コンビは“個”プラス“個”で互いを引き出しながら、芸としてのバランスが作りやすい。これがチームになると当然ながら苦労が増し、1人増えれば難度は何倍にも跳ね上がる。1つの方向を向いて結果を出すチーム運営が非常に困難なことは、社会人生活でも変わらないから、ドリフの5人がいかに苦労と努力を繰り返したかは誰もが理解できるだろう。

多くの共通点を持つ、先輩のクレイジーキャッツは天才集団だ。一人ひとりの個性がぶつかり合った、チームと呼ぶよりグループだった。いやいや、ドリフだって天才集団だし、けんさんや他のメンバーの“個”の魅力に反応して熱狂した部分はもちろんある。だがそれは、ドリフターズというチームの織りなす奇跡のハーモニーのなかにあってこそだ。書き出しで荒井 注さんを天才としたのは、“個”がチームより前面に出ていることを感じさせることから自然と出た言葉だろうと自己分析する。ドリフターズがクレイジーキャッツ的だった時代だと言える。

加入当初はそれほど活躍できなかったけんさんが、やがて徐々にギャグの威力を増していき、ガキの頃の俺たちを熱狂と言っていいほど引き込む存在になった。この時、“個”プラス“個”が5つで引き出し合いながら、まるでコンマ何ミリの隙間もなくはまり、完璧なチームへと昇華した。一人として欠けてはならず、それぞれの押し引きの調和がこれほど完璧なチームは、お笑いの世界で後にも先にもおるまい。たとえればビートルズでありレッド・ツェッペリンであり、彼らと堂々渡り合えるケミストリーを誇った。

この奇跡の過程を、小学低学年から高学年に成長していくなかで自然と受け取っていたのが昭和40年男なのだ。どうだ、やはり俺たちとその周辺世代こそがドリフ世代だ。カトちゃんけんちゃん世代とかバカ殿世代だったら他に譲るが、ドリフ世代は譲れない。

さらに俺たちの熱狂を支えたのは、連帯責任世代であることが大きい。チームワーク至上主義世代とも言える。メンバー全員が体当たりで番組作りに邁進する姿に、誰一人欠けてはならない絆を感じた。現代のように、個性こそが最重要だという空気は、俺たちがガキの頃はまだ強くなかった。逆に力を合わせて結果を出すことの美徳を、大人たちは俺たちに熱心に説いた。だからドリフの強固な結束から生まれる笑いが好きだったのだ。1980年代に突入して、“個”を重んじる社会へとまるで舵を切ったように日本は変容した。笑いも同様で、チームでなく“個”の力で押す『ひょうきん族』時代が到来したのが象徴的だ。中学生になった俺たちも、新しい笑いの世界へと気持ちが動いていった。

いつかけんさんに言いたかった

感謝の言葉を今…

ドリフが発する特上のエネルギーを受け取ったのが『8時だョ!全員集合』であり『ドリフ大爆笑』だった。特に『8時だョ!』のけんさんを俺たち世代は誰もが愛した。「東村山音頭」を歌えないタメ年男はおるまい。少し個人的な話を織り交ぜさせていただくと、この曲こそが今の自分へと強くつなげてくれた大きな要素である。

以前、雑誌のインタビューを受けた時に、「ドリフ世代だと胸を張る僕がツンとすましたかっこいい雑誌を目指せるはずがなく、どこかでズッコケの要素を散りばめてしまう」と語ったことがある。何しろ筆者である僕は、ドリフのメンバーになることを、強く強く夢見た少年だったのだ。そのままに、クラスではけんさんを演じていた。お楽しみ会では幾度となく「いっちょめ! いっちょめ!」をシャウトして、クラス中の笑いをとった。運動神経が鈍く、足の遅い僕はスターにはなれなかったけれど、人を笑わせることにだけは自信がもてた。そしてこれは、自分の役割なんだと信じた。今、人様に喜んでもらいたいと願い続けて本を作っていることは、まぎれもなくドリフのおかげである。その僕が演じたのは、いつもけんさんだったのだ。

いつかインタビューがしたかった。その時には、ドリフで巻頭特集を組みたいとも思っていた。その席でけんさんに心よりのお礼を述べようと夢を描いていた。その言葉を誌面より天国へと送らせていただく。

「あなたを知ることができてよかった。あなたに憧れてよかった。あなたを演じてよかった。おかげで僕は、人に喜んでいただくことを常に心がけて生きています。そんな気持ちをもてる自分があるのはあなたのおかげです」

けんさんは、お笑いはあったかいものだと言い、人の笑顔が好きだからお笑いを続けているとの言葉を残した。

「力不足ですが、少しでも近づけるようにその精神を継がせていただきます。ありがとう、志村けんさん。本当にありがとう」

1ページめくっていきなりの見開きページを頂戴した。そもそもは、副編集長の竹部より『昭和40年男』としての追悼記事を作るべきだとの言葉を受けて取り組んだ。重かった。たかが2,000文字ちょっとにどれだけ時間がかかったことか。今の仕事に就いてからこれまでで、1文字あたりに費やした時間が最も長かった文章かもしれない。というのも、やはりその突然の死がつらすぎたからだ。書き始めようとすると涙があふれてモニターが見えなくなるのを繰り返した。このページの頭に書いた冒頭の文そのままに、涙ってのは決して枯れないのだと何度も何度も思わされた仕事だった。

仕事? そんな風に言えないほど個人的な感情を入れ込んでしまったのは、ちょっと恐縮な気がしなくもない。でも素直な気持ちであることは間違いない。が、果たして本当にこれでいいのかと当然ながら悩む。そうした時に、前述した竹部が頼もしい存在になるのだ。難産の末書き上げて、竹部に送った時に添えたメッセージが「編集者として厳しく見てください。何度でも書き直しますので、よろしくお願いします」だ。客観的なジャッジを僕はいつも彼に求め、時にダメ出しをしてくれることにものすごく感謝している。結果OKがもらえて、さらにブラッシュアップを重ねて入稿した。

今回の本づくりでは、編集部員たちにコロナに触れるなと指示を出した。多くのライターさんが関わってくれている『昭和40年男』だから、放っておけば時候の挨拶のごとくあちこちのページにコロナの文字が踊ってしまうだろうはずだと考えた。そこはくれぐれも留意してほしいと伝えたのだ。全てを排除はできなかったが、ほぼうまく作り込んでくれた。我々は、「明日への元気と夢を満載!」をテーマに掲げた本を作っているのだと、強く再認識することとなった。

だがこのページは、コロナという言葉こそ一切排除して書いたものの、結果的にそこへとつながる。これは頑張ってくれた編集部員に申し訳ない気もしたが、昭和40年男と志村さんの別れの記事であり、感謝の気持ちを捧げたかった。この機会を受け入れてくださった読者の皆さんにも深く感謝だ。ありがとうございました!!