ブログ特別不定期連載記事『懐かしの名盤ジャンジャカジャーン』の3枚目をお送りしている。この連載は音楽と密接に生きてきた昭和40年男にとっての名盤を、僕の独断でセレクトしていこうというもので、今回選んだのはロッド・スチュワートの『エブリィ・ピクチャー・テルズ・ア・ストーリー(Every Picture Tells A Story)』である。中1で『スーパースターはブロンドがお好き(Blondes Have More Fun)』を購入してロッドの音楽に出会った僕だが、当初のめり込む存在にはならなかった。だが自分の中で徐々に評価があがっていき、親友に誘われるがまま武道館ライヴを見に行った。ロッドとロックミュージックの魅力に完全にやられた夜だった。

ブログ特別不定期連載記事『懐かしの名盤ジャンジャカジャーン』の3枚目をお送りしている。この連載は音楽と密接に生きてきた昭和40年男にとっての名盤を、僕の独断でセレクトしていこうというもので、今回選んだのはロッド・スチュワートの『エブリィ・ピクチャー・テルズ・ア・ストーリー(Every Picture Tells A Story)』である。中1で『スーパースターはブロンドがお好き(Blondes Have More Fun)』を購入してロッドの音楽に出会った僕だが、当初のめり込む存在にはならなかった。だが自分の中で徐々に評価があがっていき、親友に誘われるがまま武道館ライヴを見に行った。ロッドとロックミュージックの魅力に完全にやられた夜だった。

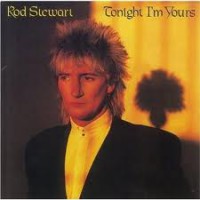

高校に入学した直後のことだった。生まれて初めて観たライブ以降、ロッドの存在は自分の中で大きくなっていったが、リアルタイムで聴く作品の、ちょっと甘くてポップな感じは好みではなかった。来日公演を体験した後リリースされたア ルバム『トウナイト・アイム・ユアーズ(Tonight I’m Yours)』はさらに甘さを感じたが、別格の存在になっているから許せてしまった。それと中1で洋楽の世界にふれて以来ここまで、ずいぶんたくさんのミュージシャンによる楽曲を聴き込んでいくうちに、これほど歌がうまい人はそうそういないと、いっちょまえな評価をしていたのだ。クイーンの華美な音からは少しずつ心が離れ、やがて嫌悪感まで持ってしまうのだが、ロッドの甘さは好きではないが許せてしまう。だって僕にとってアイドルなんだもーんとまさに別格な存在となった。

ルバム『トウナイト・アイム・ユアーズ(Tonight I’m Yours)』はさらに甘さを感じたが、別格の存在になっているから許せてしまった。それと中1で洋楽の世界にふれて以来ここまで、ずいぶんたくさんのミュージシャンによる楽曲を聴き込んでいくうちに、これほど歌がうまい人はそうそういないと、いっちょまえな評価をしていたのだ。クイーンの華美な音からは少しずつ心が離れ、やがて嫌悪感まで持ってしまうのだが、ロッドの甘さは好きではないが許せてしまう。だって僕にとってアイドルなんだもーんとまさに別格な存在となった。

やがてロッドが尊敬しているという、サム・クックに入り込んだ。好きになったミュージシャンのルーツ音楽に入っていくのも、昭和40年男の音楽の楽しみ方だったよね。そして手に入れたサム・クックのアルバムに針を落としたときは本当にビックリさせられ、またその後の嗜好に大きな影響を与えたのだが、それは後々語らせていただこう。ロッドがサム・クックから強い影響を受けたというのがわかったのと同時に、黒人音楽の昇華のさせ方の模範的なものだと感じた。とくに渡米前のソロ作品群には、サム・クックの影響が色濃く出ている。

そしてロッドを語る上でもうひとつ避けられないのは、フェイセスの存在である。ロック黎明期の英国ミュージシャンたちは、黒人音楽のエッセンスをこぞって取り入れていった。その中でも、ロッドが所属したフェイセスの解釈というかサウンドは、飛び抜けてカッコよかった。そこにロッドの解釈も融合して、フェイセスはものすごくカッコいい音楽をつくりあげ、ルーズで辛口の作品を出し続けた。メンバーの個々の力が高かったのも大きい。スモール・フェイセスの実力派の3人とジェフベックグループの2人の融合は、双方ともそれぞれの主役を失った残党メンバーながら、合わさってみれば奇跡的な5人だった。あれだけピリッと締まっていて、渋くて、とにかくカッチョいいサウンドに、ロッドの歌だけはこの上なく華やかであり、ライヴでの姿は『アイム・セクシー』とまったく変わらないから、とっ散らかっているといえなくもない。日本のシーンだったら、SHOGUNでザ・ベストテン常連時代の沢田研二さんが歌うようなものかなあ。(続く)