高校の同級生でものすごく音楽のセンスがいいやつがいた。現在は古典音楽の世界で飯を食っていて、当時からそれが自分の道だと言いながら、ものすげーベースを弾く男だった。実は創刊号に登場させちゃったりしているから、読者さんの中にはピンと来る方もいるかもしれない。

高校の同級生でものすごく音楽のセンスがいいやつがいた。現在は古典音楽の世界で飯を食っていて、当時からそれが自分の道だと言いながら、ものすげーベースを弾く男だった。実は創刊号に登場させちゃったりしているから、読者さんの中にはピンと来る方もいるかもしれない。

彼の持っている音楽のネットワークは僕より断然優れていて、聞いたことのないミュージャンの名前をよく持ち出した。高1の時から同じクラスで、学年全体を見回して僕と彼のロックへの精通ぶりと演奏力はうぬぼれでなく抜けていた。完全なるツートップながら、総合的にはヤツのほうが上だった。口は悪いが心のやさしい江戸っ子で、ぶっきらぼうな説明で次々と音源を持ってきてくれた。ジョニー・ウインター、スティーブ・ウィン・ウッド、嘉門雄三(正体は桑田佳祐さんのシークレットライブ)なんて、後に盤が擦り切れるほど聴き込んだミュージシャンを僕に押し込んでくれた。面と向かっては一生言わないが、感謝している(笑)。

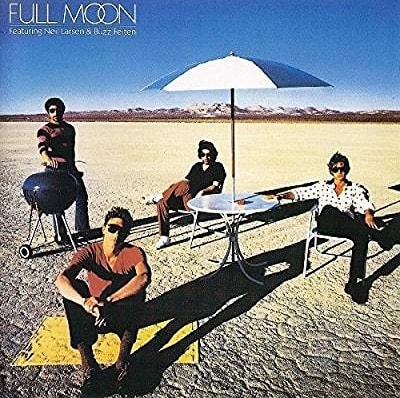

「トトよりすげえから聴いてみ」と手渡されたのが、今日のタイトルになっているラーセン・フェイトン・バンドのセカンドアルバム『フルムーン』が詰められたカセットだった。いきなりえらくかっちょいいイントロで始まる1曲目の『ファンタム・オブ・ザ・フットライト』にノックアウトだ。やつがトトよりすげえといったことがよーくわかった。妙な表現かもしれないが、バンド名にもなっているキーボードのニール・ラーセンとギターのバジー・フェイトンが飲み込んできた音楽の量が膨大すぎるのだ。それを当時としては最先端といっていいセンスとリズムで表現する。同じスタジオミュージシャンからのバンドという意味だけでなく、ヤツがトトを引き合いにしたのがよく理解できた。ジャンルにはめるとAORとなるが、その奥行きはまったく比でなく感じられ、これまた妙な表現で失礼極まりないが、比べてしまうとトトは作られているように感じてしまう。

AORは後に、というか瞬間的に国内のミュージシャン達に影響を及ばした。ロックミュージックが大革命を起こしていた時期でもあり、その中にあってラーセン・フェイトン・バンドはとてつもなく大きな存在だったと思われる。あまりメジャーな存在ではないかもしれないが、一聴してみることを自信を持ってオススメするぞ。昭和洋楽万歳!!